獣医コラム/肢蹄病の原因と予防(13)- 蹄の病気について

コラム

先月は横裂蹄について掲載しました。先月のコラムの中で2024年に『横裂蹄に起因する蹄病』に遭遇したと掲載しましたが、Toe Tip Necrosis(トゥー チップ ネクローシス)という蹄病でした。現場で遭遇する事例は少ない蹄病ですが、Toe Tip Necrosis (以下、TTN)に関する国内の情報が少ないため、一例として掲載していこうと思います。

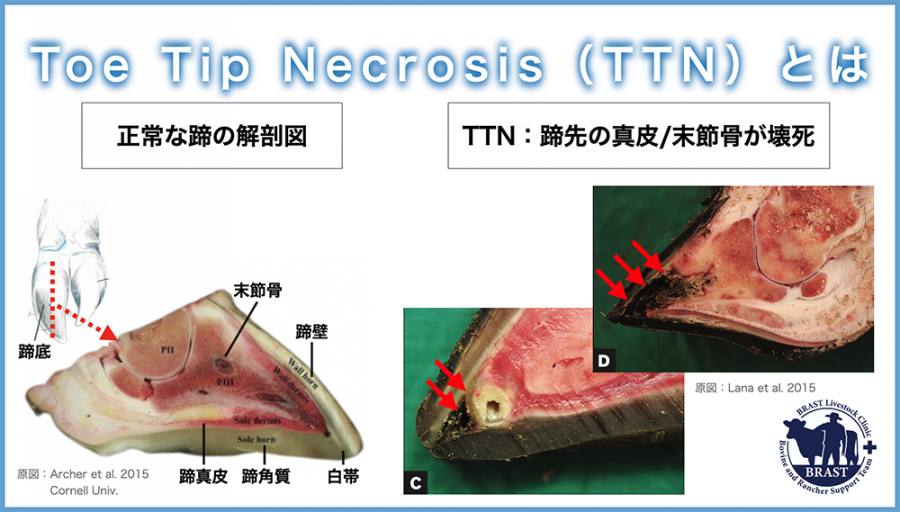

––– TTN(Toe Tip Necrosis)とは? –––

Toe Tip Necrosisとは直訳すると、『蹄先壊死症』という日本語に翻訳されます(成書などに情報が載っていないので、翻訳が間違っていたらご容赦ください)。TTNはその名の通り、蹄先が壊死していることを意味します*。

*壊死:細胞が破壊され死滅していること

私見ですが、特徴として蹄先の真皮が壊死しており、患部周囲の蹄角質除去時に出血が少ない印象を持っています。

私が経験した事例のほとんどは前肢で、横裂蹄に起因する蹄先真皮の壊死/白帯の離開が原因と考えられました。

国内での報告は少数ですが、海外に目を向けると10〜12ヶ月の素牛の後肢で多いと言われています。その理由としては、以下のようなリスクファクターが考えられています。

・屠畜場や肥育場に搬入後に固いコンクリートの床で飼養される

・長期間の移動により蹄へのダメージがある

・肥育飼料に切り替わったことに起因する蹄葉炎

また、過去の報告を見ると、以下の病因がTTNに関与している可能性が示唆されています。

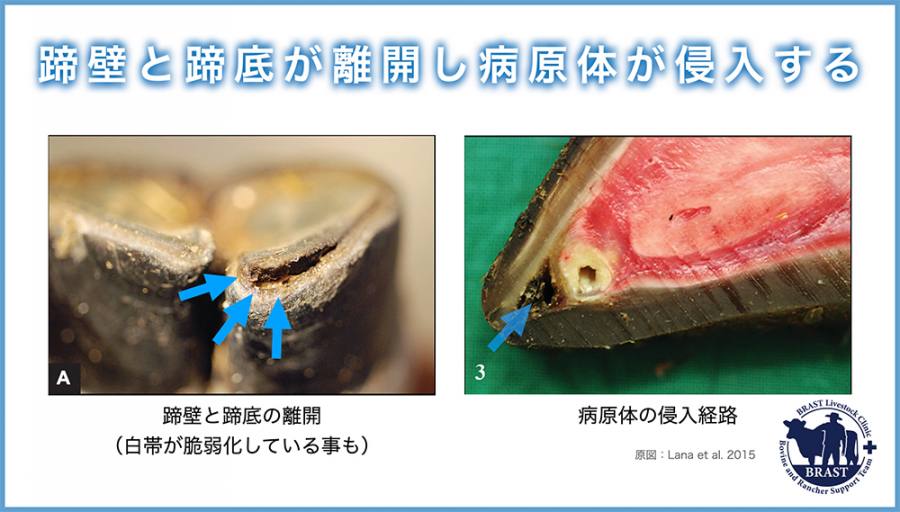

・白帯の脆弱化による蹄壁と蹄底の離開

・蹄の摩耗による強度低下

2点とも最終的には蹄壁と蹄底が離開し、蹄先の真皮へ病原体が侵入します。その原因は白帯の強度が弱いことにあり、白帯は蹄角質の20%ほどの強度しかないと言われています。そのため白帯が脆弱化したり、蹄先が薄くなると、蹄壁と蹄底が離開してしまうのです。

さて、私が経験した症例のほとんどは前肢でしたが、海外では後肢に多いとされています。蹄先が壊死するという病態は同じでしたが、原因は全く異なっているものと推察されます。

海外の事例では、長時間の移動や飼養管理の変更により、白帯や蹄が摩耗し強度が低下したと記載しましたが、これは短期的な原因となります。一方、私が経験した事例では、1年かけて蹄先近くまで伸びてきた横裂蹄の角質がぐらつき、白帯にダメージを与えTTNに繋がったものと考えています(原因が長期間にわたる)。

全道 様々な牧場を訪問させていただくと、蹄病の原因は牧場ごとで異なっています。飼養環境・削蹄(蹄治療)・蹄浴頻度・飼料設計と原因は多岐に渡りますが、今回のTTNのような事例も参考になる事を願っております。

(文責:牧野 康太郎)

― 参考資料―

① The lesions of toe tip necrosis in southern Alberta feedlot cattle provide insight into the pathogenesis of the disease

② Investigating the potential role of abrasion in the development of toe tip necrosis in beef cattle_ an ex vivo study